こんにちは!ブログ運営者のやまたくです。

「電気代が上がって家計が苦しい…」そんな悩みをお持ちのあなたに、今回も衝撃的なデータをお届けします!

長崎県北部に住む我が家、なんと今回の1週間(4月20日~26日)の電力データでは、自給率が200%を超える日がありました! これはつまり、使った電気の2倍以上を発電したということです! 平均自給率も118.5%と、引き続き高い水準をキープしています。

今回の記事では、

・なぜ自給率200%超えを達成できたのか?

・春になって日照時間が長くなった影響は?

・AI搭載蓄電池は、天候の変化にどう対応している?

これらの疑問を、実際のデータとグラフを交えながら徹底解説します!

我が家の「省エネ・創エネ」システム(おさらい)

安定して高いパフォーマンスを発揮している、我が家の心強いシステムを改めてご紹介します!

- 地域: 長崎県北部

- 住宅: 一戸建て(オール電化)

- 電力プラン: 九州電力 電化でナイトプラン(夜間電力がお得!)

- 太陽光発電: ハンファQセルズ(5.6kW) – 春の日差しをたっぷりキャッチ!

- 蓄電池: 長州産業 スマートPVマルチ(12.7kWh) – AIが賢く充放電をコントロール!

- エコキュート: 三菱電機 DAIAHOT (SRT-WT465) お天気リンクEZ機能付き(460L) – 天気予報と連携して効率的にお湯を沸かします!

- 家族構成: 4人家族(大人2人、子供2人)

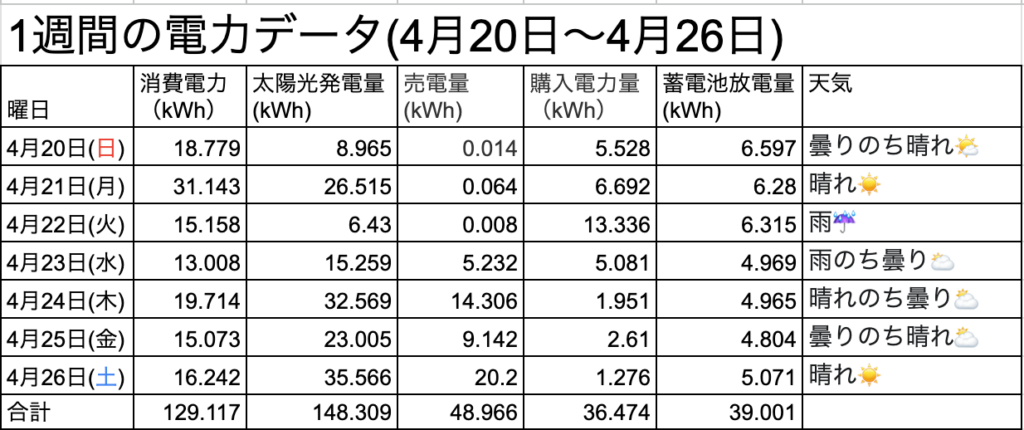

1週間の電力データ詳細!【4月20日~4月26日】

それでは、気になる最新の電力データを見ていきましょう!グラフと詳細な数値でご確認ください。

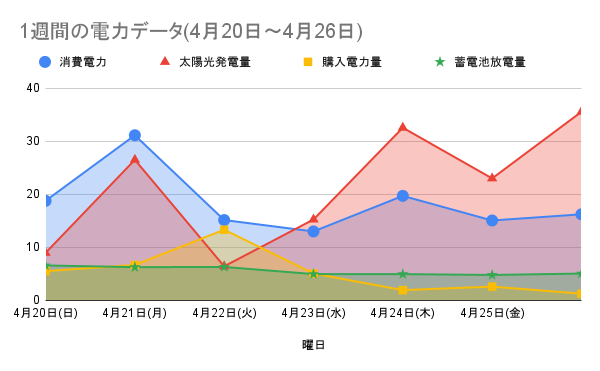

1週間の電力データグラフ(kWh)

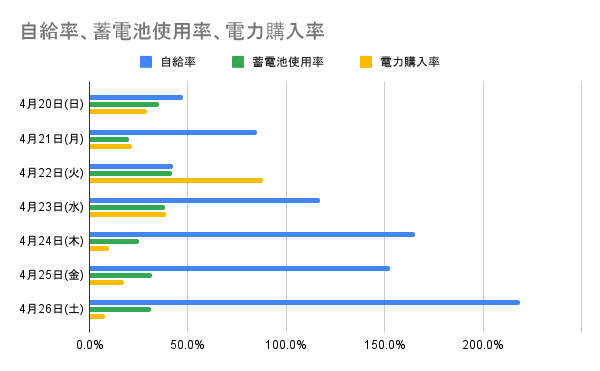

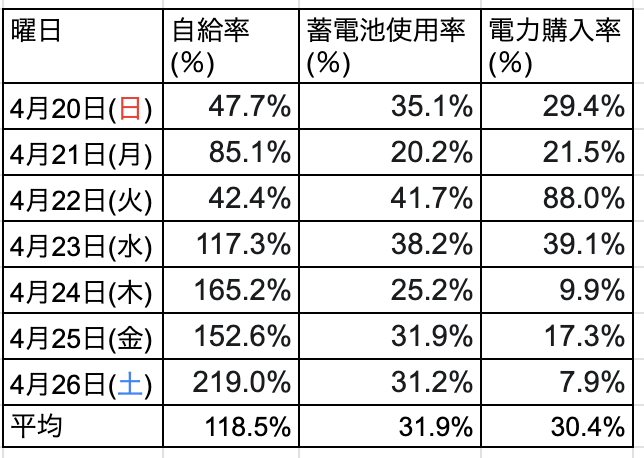

自給率・蓄電池使用率・電力購入率の推移(日別)

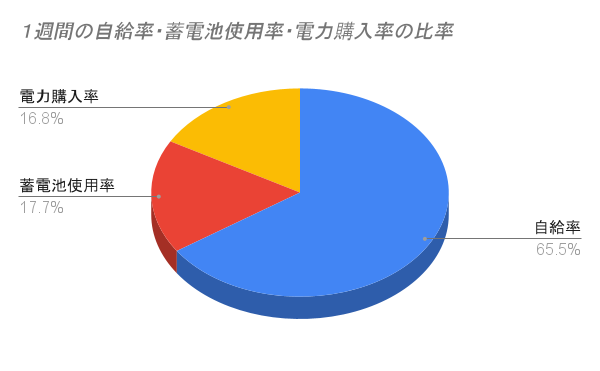

週平均の電力データ内訳

電力データ内訳(円グラフ)

詳細な数値データ

【驚異の自給率219%!】要因を徹底分析!

今回のデータで最も注目すべきは、**4月26日(土)の自給率219.0%**です! これは、その日に消費した電力の2倍以上を太陽光発電で生み出したことを意味します。

なぜこのような驚異的な数値を達成できたのでしょうか?

1.春の日差しと発電量増加

やはり一番の要因は、春になり日照時間が長くなり、太陽光発電の発電量が増加したことです。特に週末は天候にも恵まれ、ハンファQセルズのパネルが最大限のパフォーマンスを発揮してくれました。

2.AI蓄電池の賢すぎる動き (長州産業スマートPVマルチ)

晴天が予測される日は、夜間の安い電力での充電を最小限に抑え、日中の太陽光発電の余剰電力を最大限に売電、または翌日以降のために蓄電するといった、非常に賢い動きを見せています。4月22日の雨天時と比べて、晴天の日の電力購入率が低いのはこのためです。

3.消費電力の減少(季節的要因)

春になり、暖房器具の使用頻度が大幅に減ったことも、自給率向上に大きく貢献しています。高気密高断熱住宅のため、もともと冷暖房効率は良いのですが、季節的な追い風は大きいです。

4.エコキュートの最適運転 (三菱電機お天気リンクEZ)

晴天の日には、太陽光発電で余った電気を優先的に使ってエコキュートがお湯を沸かしてくれるため、夜間の電力購入を抑える効果がありました。

天気が悪い日でも大丈夫? AI蓄電池の対応力

今回のデータで注目したいもう一つの点は、天気が悪かった4月22日(火)の動きです。この日は発電量が少なく、自給率も42.4%と他の日に比べて低いですが、注目すべきは電力購入率です。

電力購入率は88.0%と非常に高くなっています。しかし、その購入電力の多くは夜間の安い電力が中心であったと推測できます。これはAIが天候悪化を予測し、前日までに蓄電池にしっかり電気を貯めておき、さらに当日の電力消費パターンに合わせて効率的に放電、それでも足りない分を夜間に購入した結果と考えられます。

このように、AI搭載蓄電池は、**天気が悪い日でも被害を最小限に抑える「守りの運用」**も得意としています。

まとめ:季節とAIを味方につければ、電気代はもっと下がる!

今回の1週間の電力データ分析から、季節の恩恵とAI搭載蓄電池の賢い制御が組み合わさることで、驚異的な電力自給率を達成できることが明らかになりました。

春から夏にかけては、日照時間が増え、冷房の使用も本格化してきます。今後、AI蓄電池がどのように電力消費を最適化していくのか、引き続きレポートしていきたいと思います!

「太陽光発電と蓄電池、本当に効果があるのかな?」

「うちの地域でも電気代をここまで下げられるの?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ我が家の実例を参考に、専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!皆さんの省エネライフのヒントになれば幸いです。